自己紹介

■自己紹介■

私は、一般社団法人おりば代表理事の堅田(かただ)と申します。

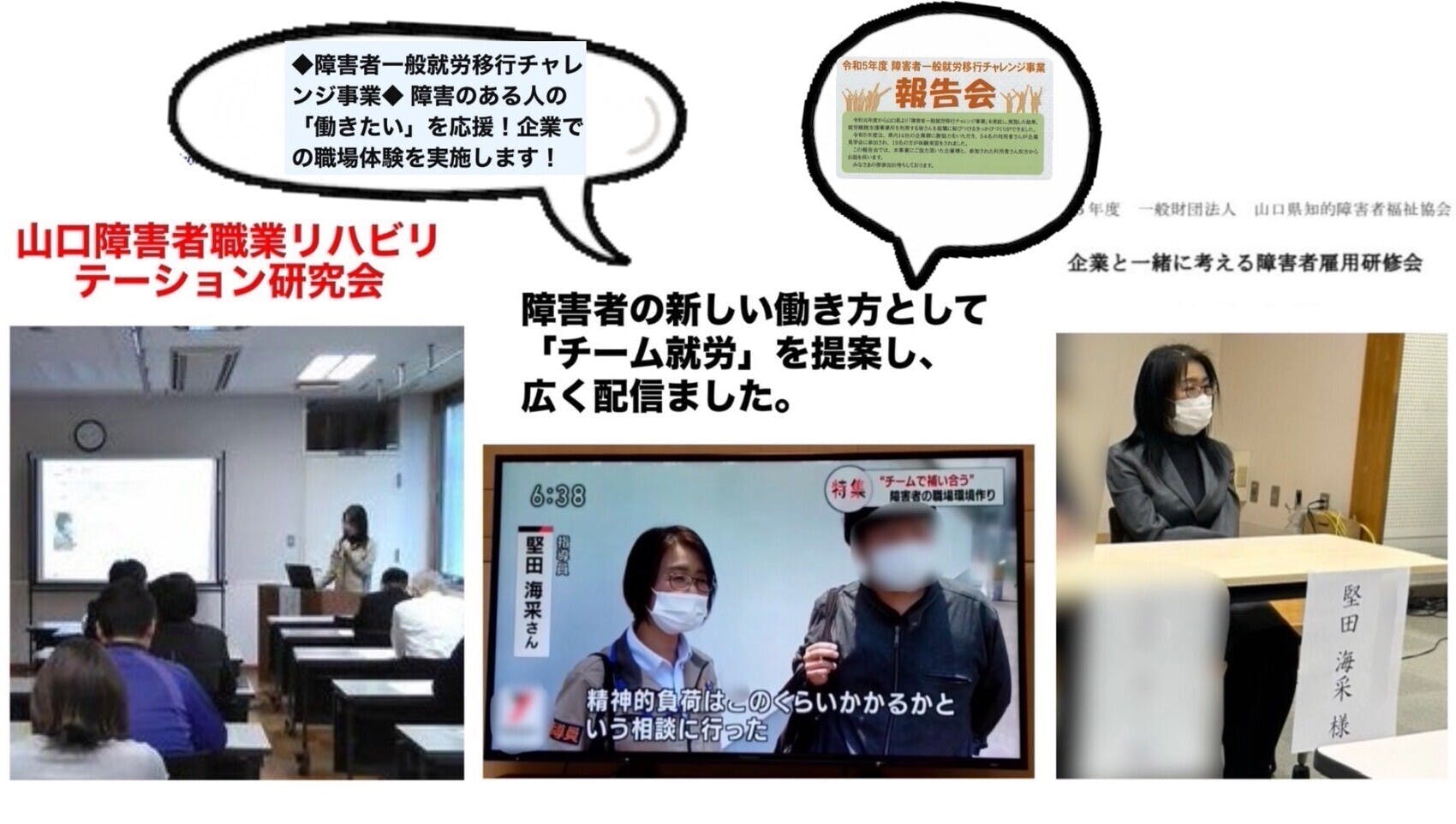

これまでの半生は、企業に所属し、障害者の就労を専門に従事してきました。

企業在籍型職場適応援助者と、雇用環境整備士、

両立支援コーディネーター(治療と仕事の両立)という役割を持っており、

障害者雇用全般の相談に応じる個人事業も展開しています。

障害者の新しい働き方として、「チーム就労」というスタイルを提案し、

山口県内に広く周知する活動をしてきました。

このプロジェクトで実現したいこと

■一般社団法人おりばとは■

おりば=山口弁で居場所

イメージは、

障害者就労移行支援事業や、選択支援事業の「たまご」を育てる場所?

職業訓練校の地域密着版?学校ではない進路指導?

成人のとき、自分で動き出せるように「愛情」という栄養を注ぐ場所。

理事には、社会保険労務士、中小企業の経営者、企業の職場適応援助者が揃っており、

顧問には、共生社会を考えている教授(他社の顧問兼任)も居ますので、

就労のために必要な知識が得たいときや将来の道筋を立てるとき等、

細やかな支援が可能です。

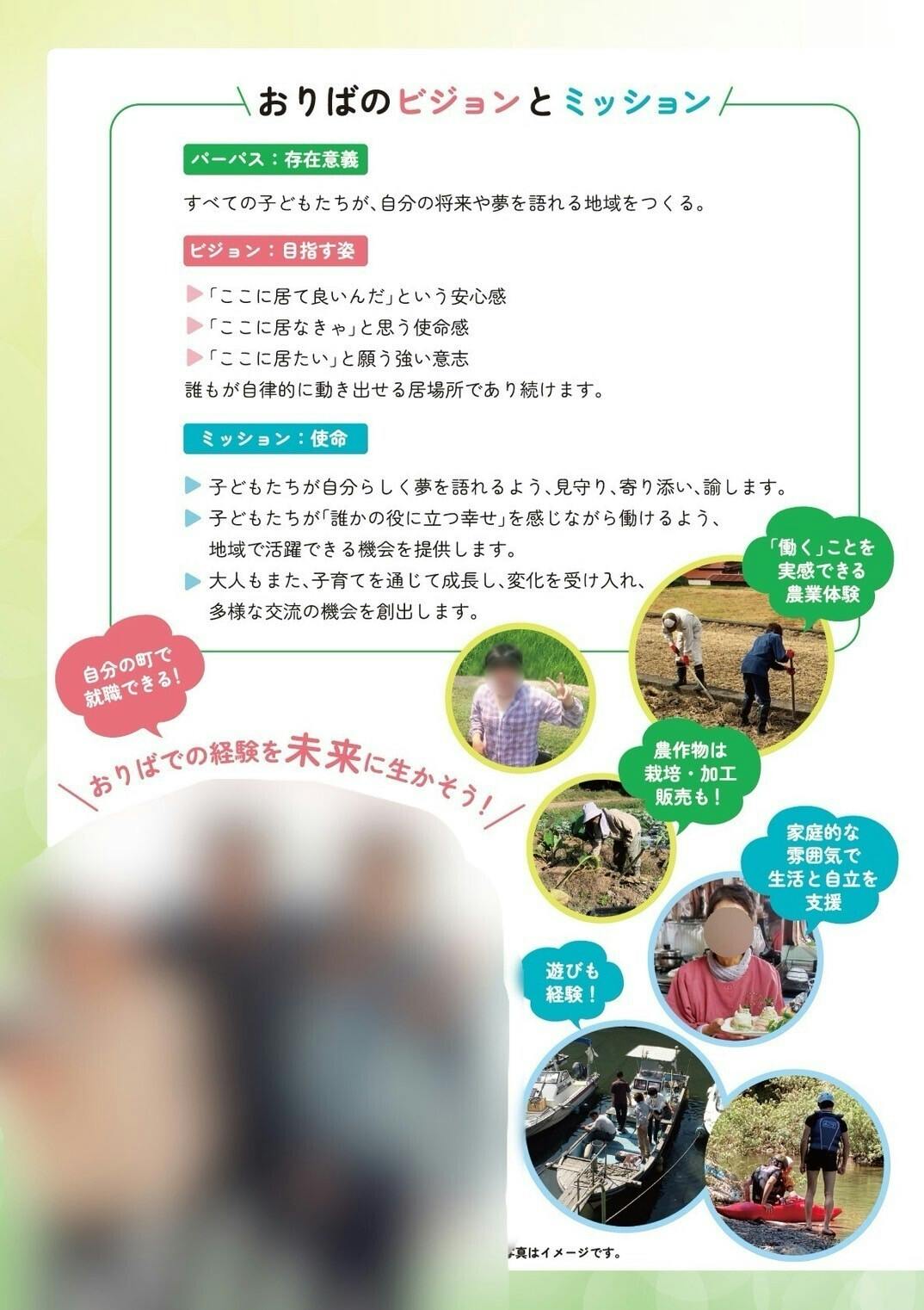

<存在意義>

すべての子どもたちが、自分の将来や夢を語れる地域をつくる

<目指す姿>

「ここに居て良いんだ」という安心感

「ここに居なきゃ」と思う使命感

「ここに居たい」と願う強い意志

誰もが自律的に動き出せる居場所であり続ける

<使命>

子どもたちが自分らしく夢を語れるよう、見守り、寄り添い、諭します。

子どもたちが「誰かの役に立つ幸せ」を感じながら働けるよう、

地域で活躍できる機会を提供します。

大人もまた、子育てを通じて成長し、変化を受け入れ、多様な交流の機会を創出します。

<主な取り組み>

・中学校卒業後、進学も就職もせず、行き場を失った子どもたちの家

・放課後デイサービス等を利用していた学生が退学し、行き場が無くなったとき通う場所

・希望する進路に行けなかったとき、再度将来を考えるための場所

・頑張りたいのに頑張り方が分からないとき、自分らしい頑張り方を探す場所

・ヤングケアラー等、外に出ていくことが困難になっているとき最初の一歩を踏み出す場所

様々な理由から動けなくなっている子どもたちに寄り添い、

どう生きるかを一緒に考えます。

清潔な服を着て、お腹をいっぱいに満たしてから、

隣接する農園で少しずつお手伝いを始めます。

働きたい気持ちが湧いてきたら、ご近所のお手伝いをしてお駄賃をもらいます。

例;運転免許を返納した高齢者のおつかい、庭先の草取り、農業のお手伝い、犬の散歩等

※就労の準備ができてきたら、

提携先の企業、工場、料理店、小売店等へ職場実習に行きます。

※実習先で、将来を具体的に考えられるようになったらアルバイトとして採用されます。

※アルバイトが続き、雇用主に認められるようになったら正規雇用へと進みます。

※成人年齢になったら、住居を手配します。

※職場定着に向けて、20歳まで職場定着支援を行います。

<おりばの拠点スタッフ>

保育士、社会福祉士などの有資格者

DV等から逃れたい人→社員用アパート確保

待機児童問題等で、働きたいのに働けていない人→子連れ出社可(医療ケア児別途相談)

他、非常勤として教員等が来て就労に必要な学習(小学5年生レベルの国語と算数)

支援や、進学を希望する子どもには進学の支援をします。

<おりば農園>

彼らの就労体験の最初の一歩として、おりば農園を併設します。

コミュニケーションに苦手を感じる子どもも、

毎日出会うスタッフと一緒に作業をすることで、「ともに働く」ことを実感し、

誰かの役に立つ幸せを見つけていきます。

ちょっと珍しい野菜を育て、おりばブランドとして売り出すことを目指します。

自分たちの力で納得のいく野菜を作り、成果物を売ってお金を稼ぐことを実感します。

<農園スタッフ>

農園スタッフは、定年まで頑張ってきた定年退職後、

更に活躍したいと願う高齢者を中心とする、

社会人終盤の人たち。(障害の有無を問わない)

社会で学んだ知恵と経験を、次の世代に繋ぐ取り組みで、

社会に出るとき1番大切な「愛されキャラ」の育成に一役買います。

『おりば農園は2人で2人前』多種多様な人たちが集い、

苦手を補い合いながら、得意を引き出す。

※近隣企業でリワーク支援後直ぐに復職することが不安な社員の出向も受け入れます。

働きたいと願う人がみんなで働ける場所として、

若年層とシニア層を巻き込んだ、多世代型の連携農園をつくります。

◆長年の知識・経験+若い元気な身体(互いに支えあい補い合う)=2人で2人前!◆

上記※は、個人事業としての支援です。

<個人事業所 untitled(アンタイトル)>

この事業所は、障害者雇用の相談事業所として発足しましたが、現在は、

障害の有無に関係なく、全ての働きたい人と、

担い手が欲しい企業や事業所を繋ぐお手伝いをしています。

また、現在の勤務先での困りごと相談、休職者が復職をする前の相談等、

当人が働くために必要な「職業準備」を整えるお手伝いをします。

企業の個別相談も実施しており、

多様な人材が働く環境整備や各種助成金の申請等もしています。

その一方で、保護者からの個別相談や総合支援学校、

一般校の進路指導相談にも応じており、

どこに相談すれば良いか分からないケースに対応します。

その他、近隣の就労移行支援事業所、

福祉的就労事業所の就労支援に関する相談や、

放課後等デイサービスでの教育方針のアドバイス等、

子どもたちが将来就職するための準備支援を行っていることから、

関係機関(企業、障害者支援事業所、社会福祉協議会他一部行政等)と

密着した繋がりができているため、おりばを巣立つ子どもたちの将来は、

一般就労から福祉的就労まで、現状に合っている場所へと繋ぐことが可能です。

おりばで育て、untitledを介して社会に出ることで、

安心して社会人生活を送れるようになります。

おりばを卒業しても、untitledが支援を引き継ぐことで、

将来つまづいたとき、untitledの支援で何度でもやり直しが可能となり、

当人たちの帰る場所がある状態が保てます。

最終的には、高齢福祉へ引き継ぎますので、農園で作業するスタッフをはじめ、

おりばで働く様々な背景を持つスタッフも安心して働いてもらえる仕組みです。

プロジェクト立ち上げの背景

様々なケースと向き合いながら、彼らの生きづらさ、働きづらさについて考えていく中で、

障害の有無は関係なく、真の意味での適材適所、働くための日常生活の確保、

当人が「誰かの役に立つ幸せ」を得ながら働ける環境が重要だと気づきました。

また、私が関わってきた中で、制度に阻まれて、働きたいと願う人の中にも、

働くチャンスすら得られないケースにも直面しました。

では、どうすれば社会で活躍したい人が活躍できる地域になるのか模索していくうちに、

義務教育を卒業後、学生でない場合(中卒・高校中退者等)は、

障害者手帳を受けていても支援が無い、

障害の有無も定かでない、グレーゾーンの子どもたちには、

そもそも支援が無いという壁にぶつかり、

「就労特化型育成支援拠点」を立ち上げることにしました。

ここでは、障害の有無を問題にしません。

現在の準備状況

【おりばとuntitledの連携による未来への挑戦】

私たちの取り組みは、

支援を必要とする子どもたちを社会で活躍できる人材に育てることを目的としています。

その中心にあるのが、「おりば」での就労・生活支援です。

この施設では、子どもたちに就労意識を育む実践的な体験や日常生活のスキルを提供し、

自立への第一歩をサポートします。

そして、彼らが成人した後の社会進出を担うのが「untitled」です。

untitledはこれまで、以下のような多くの実績を積み上げてきました。

・障害者雇用率を課せられている企業の雇用環境整備

・実習受け入れ支援(作業切り出し→人材の選任)

・県立高等産業技術学校からの委託訓練受け入れ

・総合支援学校の進路指導部との連携

・障害者雇用の採用準備から助成金申請援助までの包括的サポート

就労定着支援事業所との連携等、

こうした実績に加え、untitledは新たに、中小企業向けの人材支援に力を入れ、

雇用率義務のない企業でも積極的に受け入れが進むよう支援を広げています。

地域の個人商店をはじめ、多くの実習先もすでに協力を約束してくださっています。

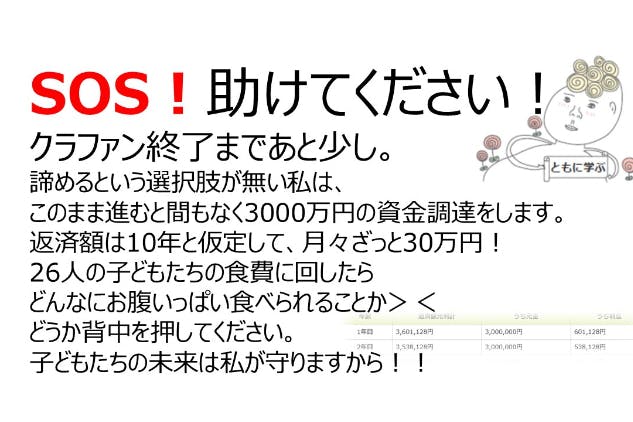

【支援が必要な今後のステップ】

現在、「おりば」での育成体制は整いつつあります。

具体的に、以下の点で準備が進んでいます。

・子どもたちが自立の第一歩を踏み出す住居の確保

・保育士、教員、就労支援専門員、相談員、地域ボランティアなど

多様なスタッフの配置

・農業体験や地域活動を通じた実践的学びの場の提供

これらの取り組みを実現するためには、地域の理解とサポートに加え、

「おりば」を活動の拠点として整備することが必要です。

この拠点が設立されれば、より多くの子どもたちが「社会で役に立つ喜び」を感じる場を

提供できるようになります。

このプロジェクトは、単に子どもたちを育てるだけでなく、地域全体が彼らを受け入れ、

一緒に成長していく仕組みを作る挑戦です。

あなたのご支援が、この取り組みを前進させ、未来を切り拓く力となります。

ぜひご協力をお願いいたします。

リターンについて

彼らの近況報告、

農園で収穫した野菜、

支援者様の広告看板設置等を考えています。

スケジュール

1月 山口県子供家庭課の視察終了

2月 クラウドファンディング終了

農林水産省の農福連携事業助成金申請、古民家リフォーム工事着工、求人開始

(内定者複数名あり。農園で活躍してもらう一般採用者募集中。)

3月上旬 山口県児童相談所と連携

4月頃 山口県子供家庭課の拠点完成視察

5月上旬 おりば開所

9月上旬 おりば農園開所(クラウドファンディングの結果次第では5月に同時開所)

2026年1月 リターン発送(お礼の近況報告は、リフォーム工事着工時より随時配信)

最後に

代表者の私自身も身体障害者(下肢4級)として、いろんな思いを抱えて働いてきました。

私は、親のゴールは、子どもが自分の居場所を見つけることと思っています。

その親もまた、どこに相談すれば良いか分からないという悩みを抱えています。

私が立ち上げた個人事業では、親御さんの相談にも乗ります。

子どもが自立するためには、自立できる環境が必要です。

※親御さんには生活の不安をケアし、子どもを巣立たせる準備を伝えます。

私の持論ですが、障害者とは、

・努力では治癒できない、大きな苦手を抱えている人のこと

・自分らしく生きていくために、乗り越えなければならない障害物が多い人のこと

この2つの壁に立ち向かっている人のことだと思っています。

地域の子どもたちが自分の居場所を見つけられるよう、寄り添い助言します。

そして、その子どもたちがまた、地域の子どもを育てられる大人へと成長します。

『助言とは、否定ではなく選択肢を増やすこと。』

就労が専門の私にできることは、

就労の準備を教えること。就労について一緒に考えること。

地域の大人として、自分にできることを一生懸命やる背中を見せることです。

ファーストペンギンの私ですが、今の子どもたちには必要な拠点であると確信しています。

いつか、制度ができて、保護者が月謝を負担しなくても良い社会になれば良いと願います。

先ずは第1歩として、皆が集う拠点を設立します。どうか私に皆様の力をお貸しください。

最新の活動報告

もっと見る

おりば拠点始動です!

2025/04/09 16:31みなさまからの大きな後ろ盾をいただいてから1ヶ月。資金調達は相変わらず難航してはいるものの、自立援助ホームのホーム提供者が現れましたので、自立援助ホームは、そちらのホームが利用可能になるまで約3年、見送ることにしました。そうなると、リフォーム費用が1/3に抑えられます。そこに、拠点予定地だった古民家の持ち主さんが、「おりばの趣旨には賛同しています。こんなに頑張っているアナタに、この家は提供しましょう!」とおっしゃってくださり、先ずは育成支援拠点の部分だけ、開始する運びとなりました。現在は、4月採用の初動スタッフ6名と、拠点整備と受け入れ準備を開始しているところです。育成支援の指導員に応募してくださったスタッフなのに、いやな顔ひとつせず、古民家の清掃や整備、買い出しや拠点準備(本来業務とは違うのに)を、いろんな話しをしながら(ベクトル合わせ)ワイワイと進めており、私はとっても恵まれていると日々感謝して過ごせています。5月の開所に向けて、今月半ばには利用者募集を広く周知します。農園も無事に確保することができ、5月下旬には最初の植え付けが始まります。農園スタッフも集まりつつあるところですが、植え付けスタッフには少々人手不足なので、近隣の(就労継続支援)B型事業所にお手伝いをお願いして、最初は自然薯と白ナスビを植えていきます。それと同時に、こんなに頑張ってくれるスタッフの雇用を守らなきゃという思いと、自身の準備不足、知識不足を痛感し、反省すべき点がたくさん浮き彫りになって来て、今更ながらに「気持ちだけでは突っ走れない」ことを改めて実感しました。そこで、私がいつも伝えている、壁に突き当たったときこそ「じゃあどうするか」を考えるという視点に立って、たくさん考えました。制度が無い子どもたちの支援に拘りすぎてしまっていないか?自問自答を繰り返した結果、今月新たに「合同会社alias(エイリアス)」を設立することにしました。このaliasでは、障害者の就労移行支援と、就労継続支援A型事業所を展開します。制度が無い子どもたちを「おりば」で支えて、育て、障害者手帳があった方が生きやすい人には、手帳を取得させる。18歳で、障害者になった人の中で更に支援が必要な人は、aliasの就労移行支援を使って、社会に出てもらう。18歳で、障害者にならなかった人は、当初の予定通り、個人事業のuntiled(アンタイトル)を介して社会へ巣立つ。どうしても、どうしても、ある一定の配慮が必要で、一般で働くにはちょっとまだ届かない障害者には、aliasの就労継続支援A型で、更に力をつけるような支援をする。そこで、社会に出ていくために必要な力が付いたら、aliasの就労移行支援から一般社会へ。一般社会で定年まで頑張った人、定年退職後もまだ活躍できる、活躍したいと思ったら、おりばに戻って来ておりば農園の作業員として働く。言ってしまえば、「代打オレ!」です。当初からの私の思いの通り、障害があってもなくても、それはただの個性でしかないよねというのを見て分かるように実践していく。15歳でおりばに入って来て、農業活動から始めて、社会性を身に着けたら、実習をして、一般就労を目指す→(人によってはaliasの障害者支援も可)→一般就労で定年を迎えたら、65歳?で、おりばに戻って次世代を育成する。実際には、お金が無いと、いくら良い仕組みを思いついても遂行できない。だからみんなで農作物を育てて、みんなで少しずつ豊かになりたい。それでも足りないかもしれないから、使える制度は使う。気持ちだけで突っ走っている私の背中を押してくれた、91人の皆様のご期待をしっかり背負い、今後も真っすぐ進みます。拠点となる古民家を譲り受けた日(4月7日)は、晴れで、庭の桜がきれいに咲いて、私たちを歓迎してくれているようでした。以上、第1回目の活動報告をさせていただきます。みなさま、大きな力を与えてくださり、ありがとうございました。私はこれからも、働きたいと願う様々な人たちに寄り添い、納税者を増やす活動を続けていきます。そして数年後には、近所の候補地で自立援助ホームを開始し、育成支援拠点隣の古民家を購入して、子ども食堂ならぬ、誰でも食堂を開店します。更に数年後、私は、誰もが豊かな心で過ごせる「おりば村」の村長になっていたい。またご報告させていただきます。おりばの取り組みを見守ってください。何度も言います。みなさま、ありがとうございました。 もっと見るプロジェクト終了まで後3日!!

2025/02/24 16:00こちらの活動報告は支援者限定の公開です。

みなさま、温かいご支援をありがとうございます。 資金調達と同時進行で、行政との協議も進めています。 制度としてあるものは、しっかりと活用し、制度が無い部分についてもしっかりと同じサポートができるように組み立てて行きます。 大きな目標に向かっています。これからも、どうか背中を押してください。